세계최고의 그림 - 松下猛虎圖

올해에는 유독 그림의 대작, 위작 논란으로 뉴스가 빈번하여 안타깝지만,

이 기회에 그림에 대한 인식전환과 미술계의 신뢰, 예술품의 가치가 향상되길 기대합니다.

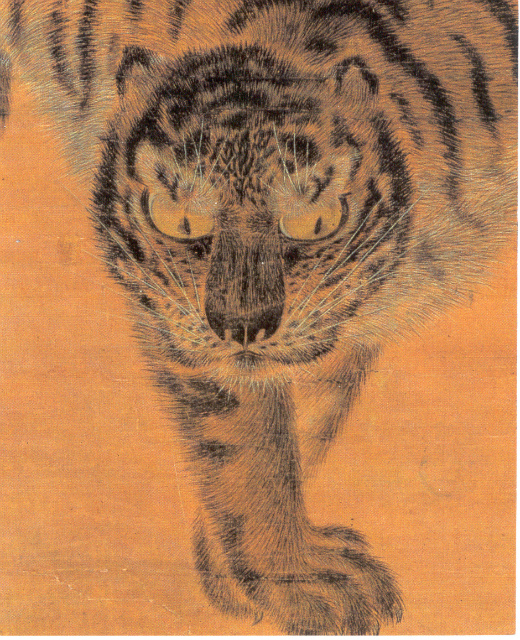

아래 그림은 단원 김홍도가 혼신의 힘을 다하여 그린 송하맹호도인데...

아직 국보에 등재는 아니 되었지만, 굳이 국보로 지정할 필요가 없는 초국보급으로

동서고금 최고의 신비스런 호랑이 그림을 '오주석님의 해설' 을 인용하여 감상해 봅니다.

호랑이는 슬금슬금 걷다가 무언가가 의식된 듯,

갑자기 정면을 향해 머리를 돌리는 순간을 포착하여 그려졌다.

이런 자세는 조선시대 맹호도에 전형적인 것으로서, 호랑이의 백수지왕(百獸之王)다운

위엄이 정면을 향한 머리와 화폭을 가득 채운 포치에 의해 강조된 것이다.

호랑이는 극사실에 가까운 묘사로 육중한 괴량감이 느껴지는 동시에

민첩유연한 그 생태도 실감나게 표현되어 있다. 특히 잔붓으로 세밀하게 그려진 터럭과

한국 호랑이의 특징인 얼룩무늬의 자연스러움은 놀랍다고 할 수밖에 없다.

오주석님의 말씀에 의하면 서울대 미대에서 가장 그림을 잘 그린다는 학생에게

흰 수염을 그려 보라 했는데, 단번에 일자로 그리지 못할뿐 아니라

중간에 물을 묻혀서 이어 그리는데, 그만 수염의 생명력이 죽더라는 것이었다.

즉, 다시 말하면 실감나게 그리지를 못하더라는 표현일 것이다.

여기서, 호랑이 그림을 구입하고자 하는 분들께 한가지 알려 드리자면

발톱을 드러내거나 달을 보고 포효하는 그림은 사지 마시라는 것이다.

호랑이가 없는 일본인들의 사고가 반영된 그림이기 때문이다.

어찌~ 달을 보고 짖는 개처럼~ 호랑이를 그린단 말인가 !

조선땅은 범이 지천에 널려 늘 우리와 함께 살아 왔다.

절대로 발톱을 드러내거나 가벼이 입을 벌려 이빨을 보여주지 않는다.

그것이 맹수의 지존인 조선호랑이의 진정한 포스다.

최강의 무기를 지녔슴에도 가벼이 드러내지 않고, 배가고파 욕심이 동할 때에도

조용히 순식간에 취할 뿐 은인자중 백수의 제왕으로 당당히 군림한다.

호랑이를 여백에 가득차게 하는 균형잡힌 구성과 여백으로 범의 위엄이 절로 넘치고

다리 좌우의 여백이 오른쪽에서 왼쪽으로 하나 둘 셋 하고 점점커지고,

소나무 잔가지도 역시 하나 둘 셋하고 커지고 있다.

굵고 긴 꼬리로 나누어진 여백 또한 엇비슷한 커기로 하나 둘,

그렇게 합이 여덟개의 균형잡힌 여백이 화폭 바깥쪽에 포진하고

육중한 호랑이 몸통위에는 시원스럽게 터진 여백이 한가운데 떡하니 자리잡았다.

호랑이가 어슬렁거리다가 쓰윽 하고 머리를 내리 깔았는데

그 굽어진 허리의 정점이 그림의 정중앙을 꽉 누르고 있다.

화폭이 호랑이로 가득차 있으며, 그 구성이 호랑이의 위엄을 절로 넘치게 한다.

마치 컴퓨터 그래픽으로 구성한 것처럼 비율이 정확하다.

위 사진은 머리부분만 확대한 것으로

셈세한 필획으로 검정, 갈색, 그리고 백설처럼 흰 터럭까지

수천 수만번을 반복해서 그렸지만 전혀 파탄이 없을뿐더러

묵직한 무게는 무게대로, 문양은 문양대로, 생명체 특유의 유연한 느낌마져 다 살아있다.

고도의 정신수양이 되지 않고는 그릴수 없는 걸작중의 걸작으로 현재 평가받는다.

정조대왕에게 드리기 위해 목숨을 걸고 그렸다는 그림의 진수다.

이런 그림을 그릴수 있는 화가는 지금 우리세상에 결코 없다고 전문가들은 평가한다.

또한 호랑이의 생태가 그림 속에 녹아있다.

흰선 안의 긴 부분은 발톱으로 긁어 내린 자국으로 자신의 영역을 표시한 것이다.

호랑이는 다섯살에 어른이 되는데, 세살까지는 어미와 살면서 사냥을 배우고

세살부터 다섯살까지는 혼자서 영역을 개척하며 산다고 한다.

이 시기에는 아직 사냥이 서툴러 어렵사리 사냥에 성공해 배부르게 먹고 나면

기분이 좋아져 가지고 나무줄기에다 발톱으로 북~북 긁어 영역을 표시해 둔다.

그리고 아래 동그란 부분은 긁어내린 소나무 껍질이 아래에 붙어있는 것이다.

참으로 호랑이는 영물이다.

아무 나무나 긁는 것은 아니고, 꼭 줄기껍질이 붉으면서 거북등처럼 생긴

우리 토종의 굵은 소나무에만 영역을 표시한다.

위 사진은 그림 좌하와 우상의 묵서를 확대한 것인데 사능은 김홍도의 자이고,

우상의 豹菴畵松은 소나무 그림은 표암이 그렸다는 뜻이다.

표암은 김홍도의 스승 姜世晃의 호다.

그런데 그림은 하자가 없는데, 오른쪽의 묵서가 조작됐을 가능성을 제기한다.

즉 좌하의 글씨는 빠르고 패기만만하게 씌어져 있고, 우측의 각도가 약간 들려있어서

40전후의 단원글씨로 추정한다. 반면 오른쪽 묵서는 수평적 필체가 문제로 제기된다.

표암과 화송의 글씨체가 조금 다르다는 것을 알수 있다.

표암은 글씨도 흐릴뿐 아니라 애초에 잘못 쓴 엉터리라는 것이다.

바탕의 비단도 좀 긁힌 흔적이 보인다. 아마도 원래 쓰여있던 글씨를 지우고

표암으로 써서 그림값을 더 받을 요량으로 조작을 했다는 것이다.

독자 여러분께서도 스스로 비교해 보시기 바람니다.

위는 일본식으로 표구되어 있는 현재 모습이다.

조선그림은 은은하고 점잖은 단색으로 표구하는 것을 좋아 한다.

그런데 위의 그림에는 요란스런 무늬로 장식된 표구가 그림을 짓누르고 있다.

표구를 바꾸려해도 일본의 표구실력은 수준이 매우 높다.

그래서 그림의 손상을 우려해 바꾸지 못하고 있는 것이다.

==============================================================================

자 ! 이런 천하제일의 그림이 천만다행으로 우리곁에 있다.

현재 호암미술관에 보관되어 있다. 삼성그룹의 문화재단이 일본에서 극비리에

거금을 주고 되사오지 않았나 싶다. 묵서가 다소 훼손된 듯 싶지만 다행이다.

높이 90센티, 약 1미터에 이르는 큰 그림을 관람한 사람들의 말을 빌리자면,

'딱 보는순간 머리끝이 쭈빗서고 심장이 멈춰지며 발길을 떼지 못한다' 고 하니

호암미술관에서 공개하면 꼭 한번 관람해 보시길 권합니다.

======================================================================================================

위의 설명한 글들은 40대에 요절한 한국미술계의 가장 뛰어난 비평가이셨던

고 오주석님의 책 "한국의 미 특강" 에서 발췌 인용한 글입니다

위 책을 읽고 내가 얼마나 무식한 인간이었나를 깨우치게 해주었으며,

미술에 대한 나의 무지 그리고 예술에 눈을 뜨게 해준 보석같은 책이다.

100세 시대에 예술을 이해하며 살때, 삶은 더욱 즐겁고 윤택해 지리라 믿습니다.